こんにちは。

理学療法士の中北です。

本日は「姿勢と頭痛」についてお話いたします。

一般的にも広く知られている頭痛として「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」がありますが、片頭痛患者だけでも800万人、緊張型頭痛患者だけでも2,200万人いると言われており、頭痛は非常に身近な疾患であると考えられます。

果たして猫背姿勢と頭痛にはどのような関係があるのか、確認していきましょう。

頭痛の分類

頭痛の起こり方、部位、痛み方などは様々であり、大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。

一次性頭痛とは、他に原因となる疾患がなく、頭痛そのものが問題となっている頭痛性疾患の総称です。

二次性頭痛とは、頭蓋内疾患や全身疾患など、何かしらの疾患に伴う頭痛の総称です。

一次性頭痛

・片頭痛

・緊張型頭痛

・三叉神経、自律神経性頭痛

・その他の一次性頭痛

二次性頭痛

・頭頚部外傷、障害

・頭頚部血管障害

・非血管性頭蓋内疾患

・物質またはその離脱

・感染症

・生体恒常性維持機能の障害

・頭蓋骨、頚、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口、その他の顔面や頚部の組織障害

※このように頭痛の原因は様々ですので、まずは医療機関を受診しましょう。

本日は一次性頭痛の一つである”緊張型頭痛”と”片頭痛”についてお話をしていきます。

緊張型頭痛とは

緊張型頭痛は一次性頭痛の中で最も頻度が高く、1年有病率は22.4%(女性22.7%、男性18.9%)で片頭痛の2.56倍にもなります。また、全頭痛のうち56.3%を占めると言われています。

症状としては、両側後頭部を中心に圧迫感や締めつけ感が生じ、徐々に眼や側頭部に放散します。誘発因子としては睡眠不足・肩こり・環境変化・精神的ストレスなどが考えられていますので、生活習慣も大きく関わっていることが分かります。

緊張型頭痛のメカニズムとしては以下の2つが考えられています。

①筋肉の持続的収縮による循環障害

②脳の痛みを抑制する機能の低下

まずは、「①筋肉の持続的収縮による循環障害」によって生じる頭痛のメカニズムをみていきましょう。筋肉が持続的に収縮して弛緩できなくなると、血流が悪くなってエネルギーが不足します。すると周囲の肥満細胞などから炎症性物質が放出されて”自由神経終末”という刺激を感知するセンサーが刺激されて痛みが生じるとされています。

続いては「②脳の痛みを抑制する機能の低下」に関してです。ヒトの身体は繰り返し痛みを感じていると、弱い刺激でも痛みとして感じるようになってしまいます。①のように筋肉の持続的な収縮によって循環障害が生じて痛みがある状態が続くと、痛みを感じやすくなるだけではなく、脳から痛みを抑制する回路も機能が低下するとされています。そのため、さらに痛みを感じやすくなるという悪循環が生じます。

片頭痛とは

片頭痛は片側性のズキズキする拍動性の痛みで、悪心や嘔吐、光過敏や音過敏を伴う頭痛のことです。視覚症状・感覚症状・言語症状などの前兆のあるものと、これらの前兆がないものがあります。

視覚性の前兆には”閃輝暗点”という、突然視野の真ん中にキラキラ・ギザギザした光が現れてその部分が見えなくなるような症状があります。感覚性の前兆にはチクチク感や感覚鈍麻があります。言語性の前兆には失語性の症状が現れ、前兆症状の多くはこれらのうち1つが現れます。

片頭痛の頻度は月に1~2回程度で出現する割合が最も多く、少なければ年に数回、多ければ週に1回程度認められます。

有病率は8.4%で、内訳は女性が13.0%、男性が3.6%であり、女性が男性よりも約3倍多いと報告されています。

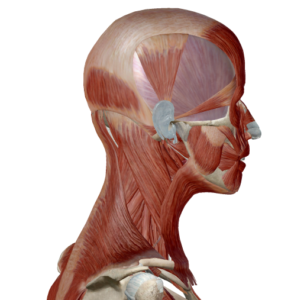

片頭痛のメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、”三叉神経”という顔の感覚や咀嚼筋を支配している脳神経が関与していると言われています。三叉神経終末が何らかの刺激を受けると、血管拡張作用や炎症に関連する様々な物質が放出されて神経原生の炎症が起こり、痛みが生じると考えられています。

そのため、片頭痛が起きた時はマッサージをしない方が良いとされていますが、これはマッサージをすることで、血流が良くなって炎症症状を増悪させてしまう恐れがあるからです。

ただし、片頭痛が起きていない時に後頚部の筋肉をストレッチすることは、片頭痛の予防のために大切です。普段は筋肉がカチカチに硬まって血流が悪いのに、急に血流が良くなると、そのギャップが”侵害刺激”として伝わってしまうのではないかと考えられますので、日頃から適度に運動をして筋肉を硬くしないことが大切ですね。

猫背と緊張型頭痛&片頭痛の関係について

前述のように、筋肉の持続的な収縮による循環障害(疲労)は緊張型頭痛の一因にもなります。具体的には、後頭部や前頭部の筋肉・咀嚼に関わる筋肉・頭や首を支える筋肉が関わっており、これらは姿勢維持にも関連する筋肉で、特に頭や首を支える筋肉は姿勢維持の主役と言えます。

頭の重さは5~6 kgもあります。猫背姿勢になって肩よりも頭が前に出るほど、頚部の筋肉は頑張って頭を支える必要があるため、当然ながら筋肉は持続的に収縮することになります

そのため、猫背姿勢を矯正して頭を正しい位置に整えることは、首周りの筋肉の血流を改善して緊張型頭痛の緩和にもつながると考えられます。

また、片頭痛は原因が明確になっていない部分がありますし、痛みが出ている時に運動やマッサージで血流を良くしてしまうと痛みが悪化をする可能性が考えられますが、痛みが出ていない時に、日頃から後頚部の筋肉などを硬くしないということは、片頭痛の緩和に繋がると考えられます。

猫背を矯正して、頭痛の緩和につなげていきましょう♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。